Dicembre 1939. Un fisarmonicista suona un allegro motivetto nella stazione di Tinglev, nello Jutland meridionale, Danimarca. Nevica, i tetti e le strade sono imbiancate, dai comignoli delle case esce un denso fumo bianco. In lontananza un treno annuncia il suo arrivo. Gerda, di ritorno da Copenhagen dove si è diplomata come infermiera, scende dalla carrozza e ad aspettarla c’è Anders, il suo fidanzato. Come regalo anticipato di Natale, Anders le porge una sciarpa rossa. Gerda la indossa subito a mo’ di fazzoletto per ripararsi dalla neve e dal vento gelido. Questa sciarpa la accompagnerà per tutte le sei/sette ore che ci vorranno per giungere alla conclusione (o meglio a una delle tante conclusioni) della sua intensa storia di speranza, disperazione, rabbia, frustrazione, disagio che solo un evento terribile e inimmaginabile può suscitare: la guerra.

Stiamo parlando della seconda guerra mondiale, quella che molta letteratura, cinema, fumetti e per ultimo i videogiochi hanno già cercato di raccontare. Questi ultimi in particolare, forti della loro natura interattiva e immersiva, lo hanno fatto spesso in maniera spettacolarizzata più che spettacolare, portandoci nel mezzo dell’azione, a combattere con i soldati e ad usare fucili, pistole o bombe a mano; facendoci pilotare aerei militari o sottomarini nelle profondità del mare. Gerda: A flame in winter ci fa vestire invece i panni di questa giovane e un po’ ingenua infermiera, figlia di padre tedesco e madre danese. Lontano dalle zone in cui si combatte, in un paesino di confine, dove ha trovato lavoro presso la clinica del dottore di famiglia, le uniche cose che deve curare sono raffreddori e contusioni dovute alle palle di neve che i bambini si lanciano. Si è sposata con Anders e si sono trasferiti in una casa tutta loro. La storia vera e propria prende il via venerdì 2 Febbraio del 1945 e non durerà che sei giorni. Ma in questo piccolo fazzoletto di tempo Gerda si troverà a prendere decisioni così importanti per la sua vita e quella di altre persone, che niente sarà più come prima.

I tedeschi hanno invaso lo Jutland meridionale e Tinglev è stata occupata. Il cibo scarseggia, si è creato un mercato di contrabbando, la Resistenza cerca di cacciare gli invasori con azioni sovversive, la Gestapo reprime, usando anche metodi brutali, ogni forma di aggregazione sospetta. In questo clima non ci si può fidare più di nessuno. Gerda deve muoversi con cautela, cercando diplomaticamente di non offendere alcuna fazione e di guadagnarsi la fiducia di tutti. Ma siamo sicuri che questa sia la scelta giusta?

Bisogna prendere posizione o rimanere neutrali? D’altronde gli sviluppatori di Portaplay non a caso hanno caratterizzato Gerda come una “mezzosangue” di origine sia danese che tedesca. In questo modo si trova spesso a dover gestire a fatica le sue due origini e cercare di non scontentare nessuno. Sta a noi giocatori attraverso le nostre scelte decidere come influenzare il corso della Storia (volutamente con la “S” maiuscola) ma i rimorsi sono sempre dietro l’angolo.

In una pagina del suo diario Gerda scriverà:

“Sembrava che gli eventi degli ultimi giorni mi avessero colpito in modi che non avevo previsto. Continuavo a ripensare alle mie scelte, ponderando ogni decisione e le sue conseguenze. Sentivo di essere cambiata. Facevo cose per me inimmaginabili fino a poco tempo prima e frequentavo persone che normalmente avrei evitato. Era questa la persona che volevo essere?”

Ho provato tantissime sensazioni, anche molto forti, durante le mie due run a questo gioco che in fondo gioco non è. O perlomeno non lo è nella sua accezione più conosciuta di svago, ricreazione, intrattenimento. Se proprio dovessi categorizzare Gerda: A flame in winter lo inserirei più tra i serious games, per il suo forte impianto storico e le sue finalità quasi didattiche. Prima di Gerda: A flame in winter ci hanno provato anche Attentat 1942, Svoboda 1945 Liberation e ancor prima Valiant Hearts, pur non rinunciando ad una minima componente ludica. Qui di ludico c’è ben poco, si procede solamente per scelte e diramazioni con minimi elementi da GDR. Sono pochi i parametri da tenere sott’occhio; tra cui innanzitutto la fiducia che i vari personaggi avranno nei nostri confronti.

In base alle nostre scelte può diminuire o salire, andando ad influenzare gli esiti di determinate decisioni. Poi la relazione con in vari schieramenti: i danesi e i tedeschi, l’occupazione e la Resistenza: anche qui le nostre scelte dialettiche possono pendere a favore di una o dell’altra parte; infine, tre parametri come compassione, intuizione e arguzia che guadagniamo alla fine di ogni “episodio” decidendo come far terminare la pagina del diario che Gerda sta scrivendo. La componente aleatoria viene gestita (a mio parere un po’ malamente) attraverso un lancio di dadi che può avere una maggiore o minore probabilità di successo in base alla fiducia dei personaggi nei confronti di Gerda; anche le informazioni e gli oggetti che possiede possono influenzare il risultato. Da notare che alcune opzioni di dialogo restano bloccate se non si hanno l’oggetto, le informazioni oppure il livello di relazione o fiducia richiesti, facendo prendere una piega magari inaspettata alla storia.

Per dare un po’ suspance al gioco, che altrimenti risulta sempre molto pacato e riflessivo, gli sviluppatori hanno inserito in alcuni punti specifici la comparsa di una barra dei progressi cui bisogna prestare attenzione a non far riempire o svuotare, agendo di fretta o con più cautela, altrimenti alcune opzioni potrebbero bloccarsi.

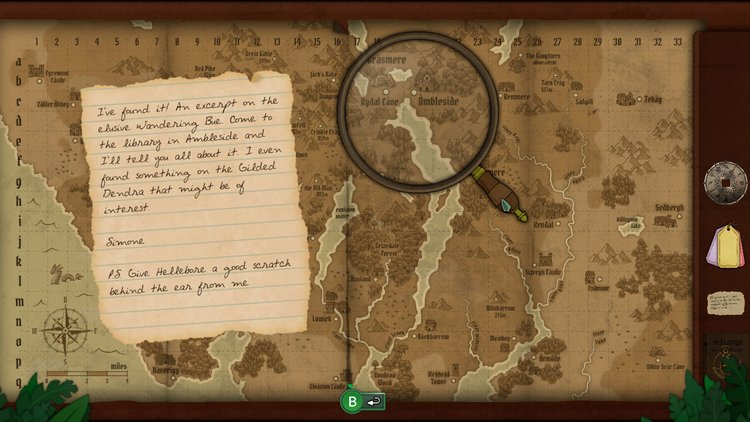

Sicuramente non è un gioco per tutti – non vuole esserlo; ha dalla sua diversi difetti (anche se trascurabili) a partire dalle animazioni legnose, passando per la musica monotona e ripetitiva. Visivamente è invece molto accattivante, riesce benissimo a trasmettere la sensazione di freddo (non solo meteorologico ma anche dell’animo) grazie ad un uso della palette di colori, ai bordi dello schermo che sembrano ghiacciati e al costante rumore del vento che spira. Una cosa, soprattutto, la fa bene, anzi benissimo: racconta una storia piccola, marginale, basata su fatti reali, documentati anche con foto dell’epoca e piccoli aneddoti storici. Ci mette nei panni di un personaggio minore, una ragazza entrata da poco negli anni che dovrebbero essere i più belli della sua esistenza, dove vorrebbe solo crearsi una famiglia, avere una casa accogliente, partecipare al Sønderjysk kaffebord e svolgere il lavoro per cui ha studiato. Invece si trova a dover gestire una situazione più grande di lei. In mano non ha una pistola, ma solo le sue scelte.

Quando è arrivato il momento del commiato da questo gioco, e pensando a una degna conclusione per questo articolo, mi è tornata in mente la sciarpa rossa, che doveva pur avere un significato semiotico. Al di là di un immediato collegamento puramente estetico con il cappottino rosso di Schindler’s List o di un ancor più facile accostamento con la bandiera simbolo del comunismo, facendo una piccola ricerca sul web ho scoperto che nel linguaggio dei sogni la sciarpa rossa indica la paura che si ha di perdere qualcuno. Hannah Arendt ne Le origini del totalitarismo (1951) aveva individuato che il pilastro su cui poggiano i totalitarismi è proprio la paura. Attraverso di essa si esercita il dominio e il controllo, e il fine è fare in modo che non si crei un legame di simpatia, di solidarietà con i perseguitati. Il totalitarismo inizia a perdere colpi quando qualcuno fa un gesto, anche insignificante, che rompe quella condizione, ed è proprio qui che ho capito la grandezza di questo piccolo capolavoro narrativo: Gerda attraverso piccoli gesti e attraverso le sue scelte, a volte anche moralmente discutibili ma drammaticamente necessarie, non si fa dominare dalla paura. Perché giusto e sbagliato, in guerra, si confondono.

Questo articolo è apparso su Outcast.it